鍾馗(しょうき)とは何者か?

1. 冥界の真君:伝説の起源

鍾馗は、中国の民間信仰における「駆魔真君」です。不当な扱いを受け自ら命を絶ちましたが、その剛毅な魂ゆえに閻魔大王から冥界の判官に封じられました。

鍾馗の名はいつ、どのように庶民の生活に入り込んだのか?

沈括による先駆的な考証 北宋の碩学・**沈括(1031–1095)**は、この問題について初めて詳細な考証を行った人物です。その著書『夢渓筆談・補筆談』第三巻において、彼は当時、宮廷に所蔵されていた唐代の画家・**呉道子(680–759)**による鍾馗画の跋文(ばつぶん)を引用し、次のように述べています。

「この題記を見る限り、(鍾馗の伝説は)唐の開元年間に始まったかのように思われる。しかし、皇祐年間に金陵の上元県で一つの古塚が発掘され、石の墓誌が出土した。それは(南朝)宋の征西将軍・宗悫(そうかく)の母である鄭夫人の墓であった。鄭夫人は漢の大司農・鄭衆の娘である。注目すべきは、宗悫に鍾馗という名の妹がいたことだ。また、後魏には李鍾馗という者がおり、隋の将軍にも喬鍾馗や楊鍾馗という名が見られる。

したがって、鍾馗という名は古くから存在しており、開元年間に始まったものではない。開元期に現れたのは、あくまで『鍾馗の絵画』である。なお、『鍾馗』の文字はかつて『鍾葵』とも表記された。」

沈括は、「鍾馗」という名が南北朝時代や隋代から既に個人名として普及していたことを根拠に、鍾馗という存在が唐代に突如現れたのではなく、唐代は「視覚的なイメージ(絵画)」として定着した時期であると断じました。

「道具」から「神」へ:人格化の過程 その後、楊慎、胡応麟、顧炎武、趙翼といった後世の学者たちもこの説を継承・発展させました。現在、学界で有力視されている説は以下の通りです。

語源: 「鍾馗(しょうき)」は、古代の道具である「終葵(しゅうき)」または「椎(つち/つい)」が転訛したもの。

変遷: 「終葵」や「椎」は、もともと邪気を払うために使われた**祝祷用の棍棒(槌)**を指していました。

神格化: この邪気払いの道具が、長い年月の間に民衆の信仰や物語的な潤色を経て人格化・神格化され、最終的に私たちが知る「魔除けの神・鍾馗」の姿へと変貌を遂げたと考えられています。

🐎 伝統的な騎獣:神獣・白澤(はくたく)

唐代から宋元時代

唐代以来、鍾馗は主に鬼退治や邪気払いの神として登場する。敦煌文書『除夕鍾馗驅儺文』のような初期文献では、鍾馗は動的に鬼を捕らえる形象で描かれるが、乗り物への言及はない。宋元時代には、『夢渓筆談』『東京夢華録』などに年末に鍾馗の像を掲げる習俗が記録されているが、乗り物について特に強調されていない。

明清時代の小説

明清時代には、『鍾馗斬鬼伝』『平鬼伝』などの小説により、鍾馗の物語が体系化された。一部の版本では、彼が「白沢」(万物の情を理解し邪気を払う神獣)に騎乗すると記されているが、これは普遍的な設定とはなっていない。

民間芸術における表現

明清時代の年画や肖像画では、鍾馗は馬や虎に騎乗する形象で描かれることが多く、特に「虎騎り」の造型(邪気鎮圧の象徴)が目立つ。ただし、これらは主に芸術創作によるもので、文献に厳格に記載されたものではない。

古画:神獣・白澤に跨る鍾馗

🏮 代表的な物語:鍾馗嫁妹(しょうきかまい)

「冥界に身を置こうとも、人界の約束は違えない。」鍾馗嫁妹は、彼が鬼卒を引き連れて現世に戻り、妹を嫁がせる感動的な物語です。

其の一:鬼卒が先導する鍾馗の行進

其の二:冥界の嫁入り道具を運ぶ鬼たち

其の三:儀式を見守る威厳ある鍾馗

2. 黒神話:鍾馗

『黒神話:鍾馗』初回予告CG 徹底解説

🗡️ 兵器:七星斬鬼剣

公式素材に登場する長剣は、道教の聖遺物である**「七星剣」**であると考察されます。

🐅 騎獣:幽冥の重鎧虎

伝統的な白澤ではなく、より攻撃的な「重鎧を纏った虎」が鍾馗の騎獣として採用されています。

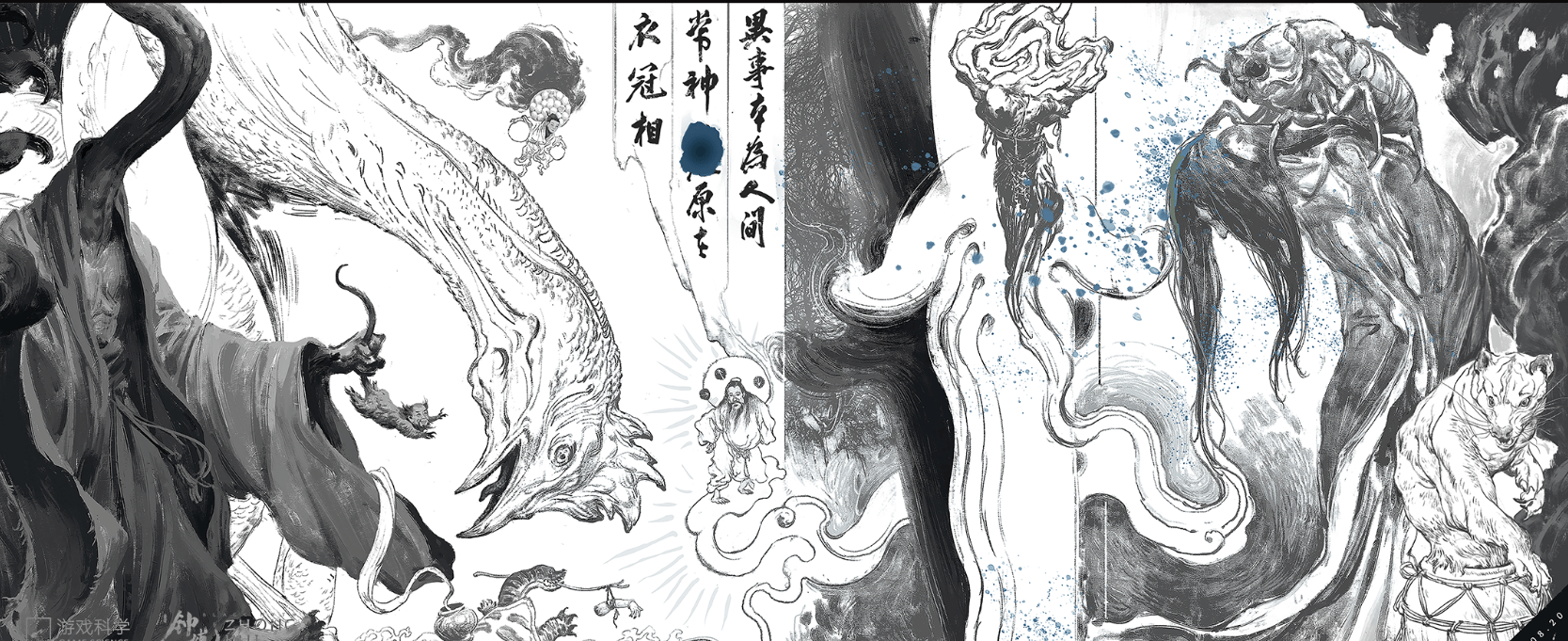

🎨 公式コンセプトアートの深度解析

新たに公開されたコンセプトアートから、冥界の戦闘と物語のスタイルに関する重要な詳細を読み取ることができます:

公式アート:虎を駆る鍾馗と、その巨大な剣を運ぶ鬼卒たち。

- 神兵の重量感:剣を担ぐ鬼卒:鍾馗の後方にいる二人の鬼卒が、巨大な 七星剣 を合力で担いでいるのが分かります。これは剣が並外れた重量と神力を備えていることを示唆しており、「重すぎて担がせる」演出が武器の威力を強調しています。

長編絵巻:冥界の不気味な衆生相。

- 「異事、人間に在り」: 絵巻にある「異事在人間」という言葉は、現世と冥界の境界が曖昧になる物語を示唆しています。異形の精怪たちは、「生けるものすべてが妖になり得る」というテーマを象徴しています。